Kent rühmt sich, die älteste kontinuierlich brauende Brauerei Großbritanniens zu beherbergen. Shepherd Neame heißt sie und braut offiziell (und inoffiziell mindestens 100 Jahre länger) seit 1698. Beeindruckend, wenn auch nicht ganz so lange wie das Salzburger Stieglbräu von 1492. Weihenstephan geht sogar auf 1050 zurück, doch die sind so oft abgebrannt, durch normale Brände und im Zuge von Eroberungen, ich nehme nicht an, dass sie jedes Jahr brauen konnten.

Also 1698 und immer noch ein Familienunternehmen. Um die Ecke wird Hopfen angebaut, das örtliche Wasser hat einen idealen Brau-pH Wert von 7,2 und kommt direkt ins Haus, aus einem artesischen Brunnen unterhalb des Brauerei. Aufgrund eines alten Vertrages mit einem König sogar kostenlos. Perfekte Bedingungen für ein erfolgreiches Geschäft.

Die Führerin erklärt, wie die Mälzung der Gerste das Aroma beeinflusst, von fast roh bis zu schwarz gebrannter Schokoladengerste, die wirklich wie Schoko-Reis-Crispies aussieht. Genauso wichtig ist die Wahl der Hopfensorte (ja, es gibt viele) und der Hefestrang, den jede Brauerei jahrzehnte- bis jahrhundertelang eifersüchtig hütet und über den typischen Geschmack mitentscheidet. Die Literzahlen der Behältnisse gehen immer in die Hunderttausende, dennoch ist die Anlage sehr kompakt und übersichtlich.

Man braut auch -in Kooperation- das bekannte thailändische Singhabier für den europäischen Markt und hier wird es interessant. Um den originalen Geschmack hinzubekommen, liefert Thailand deren Hefestrang und das Malz. Das Wasser ! wird angepasst, damit das Bier wie in Thailand schmecken kann. Ein Eigenexperiment könnte das werden, wenn man im Urlaub in Thailand gewesen ist, und nun in England Singhabier trinkt.

Und es gibt wirklich Biere mit drei Sorten Hopfen drin, das wirkt schon wie ein Designerbier. Ich würde sagen: das ist ein Designerbier.

All diese Dinge zeigen, es steckt nicht mehr in diesen Bieren als vier Zutaten, aber diese Zutaten haben feinste Nuancen. Nimmt man dazu Brautemperaturen und Einweichzeiten, versteht man, warum Biere (angeblich, ich mag Bier nicht wirklich) so unterschiedlich schmecken und es immer wieder neue geben kann.

Auch für die Bieramateurin ist die Probestunde ein (hicks!) Erlebnis.

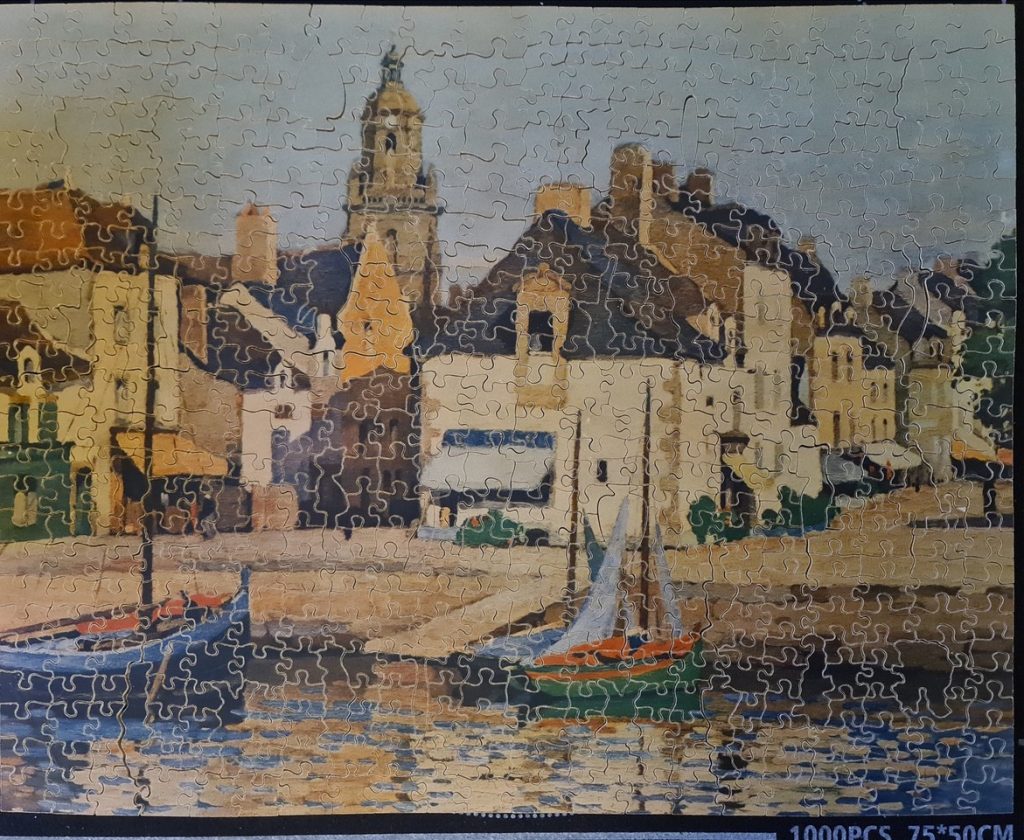

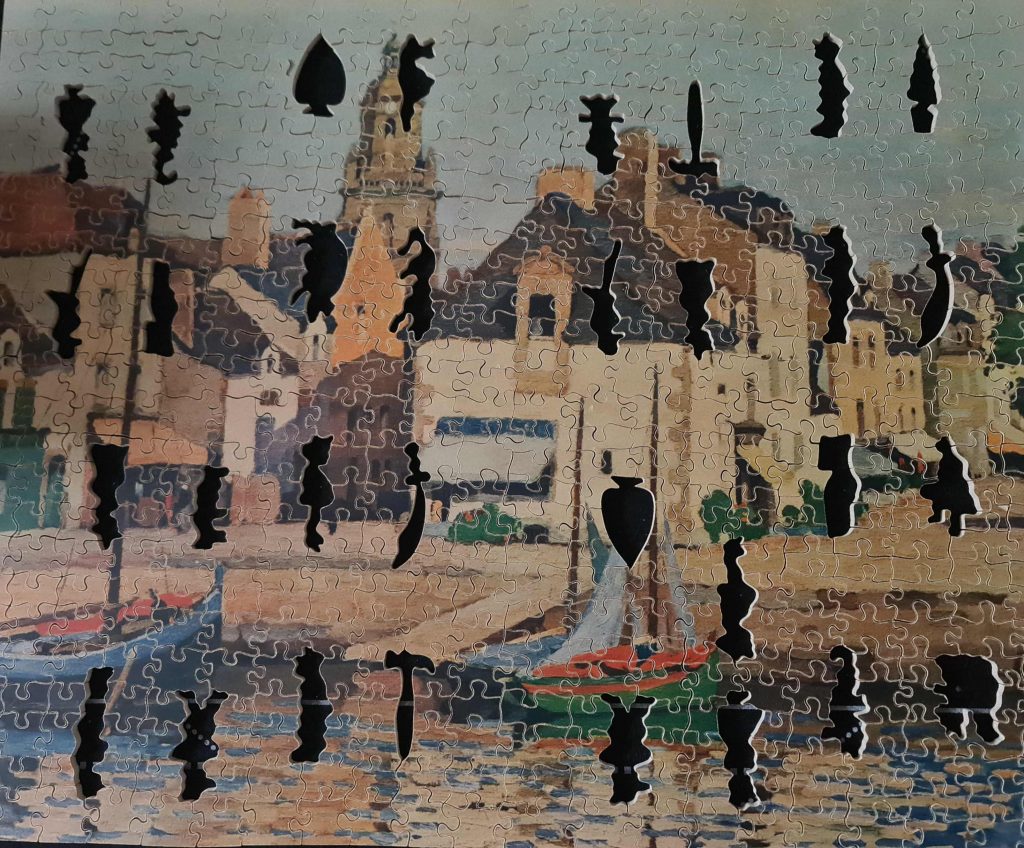

Modernes Glasfenster im Brauhaus. Es geht auf ein Dach hinaus, kann also nur gesehen werden, wenn man sich im Gebäude befindet. Es zeigt Bierproduktion gestern und heute.

Das zweite Fenster zeigt Hopfenanbau gestern und heute. Man beachte den Stelzengänger rechts oben, er schnitt die höchsten Reben. Mehr zu dem Gebäude in der Mitte folgt weiter unten.

Hopfen kam relativ spät nach England, im 15. Jahrhundert, vorher wurden andere Geschmacksträger den Bieren zugesetzt. Der Empfang dieser “ausländischen Mode” war gemischt, man war damals schon misstrauisch dem Fremden gegenüber. Hopfen setzte sich jedoch durch, man begann ihn zu lieben, und selbst als Heinrich VIII es einige Jahrzehnte lang verbieten ließ (immer Heinrich VIII, er liebte Verbote), war der Hopfenanbau nicht zu unterbinden und schon wenig später wurde Hopfenbier als urenglisch gefeiert.

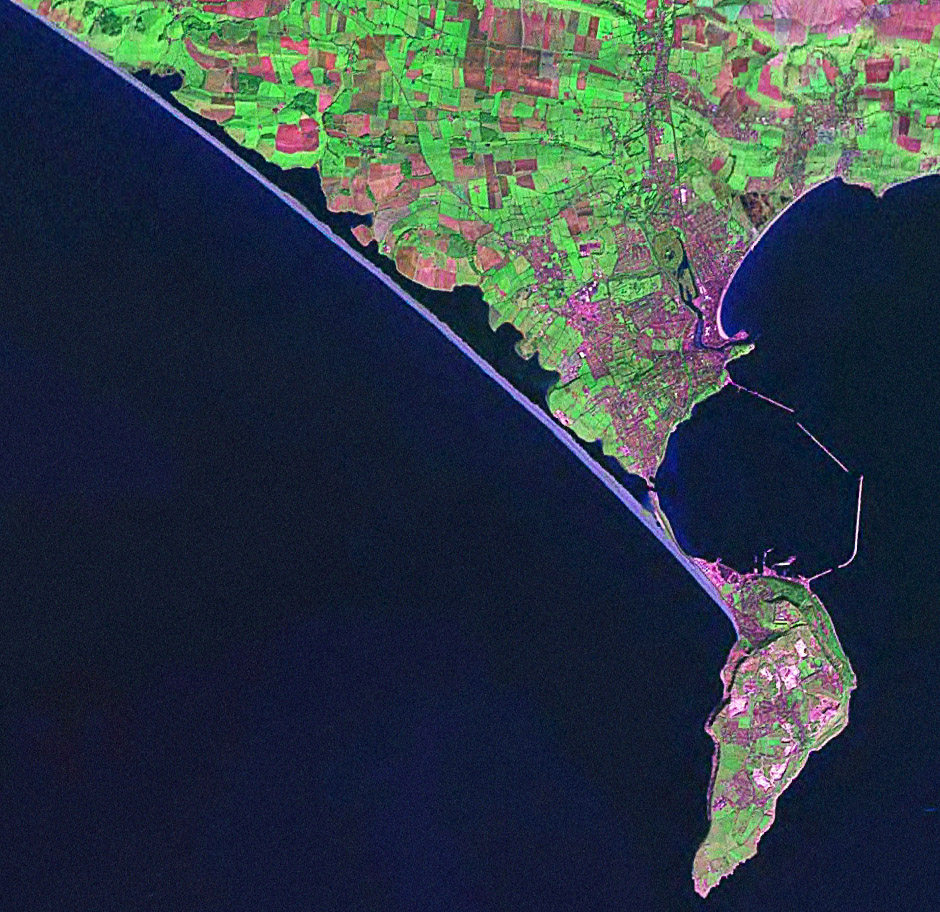

Kent hat zur Hopfentrockung eine eigene Art von Gebäude entwickelt. Das Ziel ist immer, von ca. 80 Prozent Feuchtigkeit auf 8-10 Prozent herunterzukommen, sonst ist er nicht lagerbar.

Eines der alten Hopfentrockenhäuser. Viele dienen nun als Wohnhäuser, glücklicherweise wurden dadurch etliche dieser einmaligen Gebäude erhalten. Sie heißen Oasts, ein sehr altes Wort, das ursprünglich von dem lateinischen Wort Aedes für Herd stammen soll – ein Ofen also.

Sie funktionierten mit Durchzug. Unten gab es eine Öffnung nach außen und das Feuer. In der Mitte der Hopfen. Die Kamine konnten gedreht werden, so dass seitliche Öffnungen immer ideal zum Wind standen, um eine optimale Trocknung zu ermöglichen.

London – ein Friedhofsbesuch

Und noch eine Führung, auf dem Heimweg. Es tut gut, in London jede verfügbare Stunde zu nutzen, um interessante Dinge zu erfahren. Dieses Mal geht ein lang gehegter Wunsch, Highgate Cemetary, einen der berühmten viktorianischen Friedhöfe, zu besuchen, in Erfüllung. Einer der heute berühmtesten Ruhenden dort ist Marx, aber deswegen bin ich nicht gekommen.

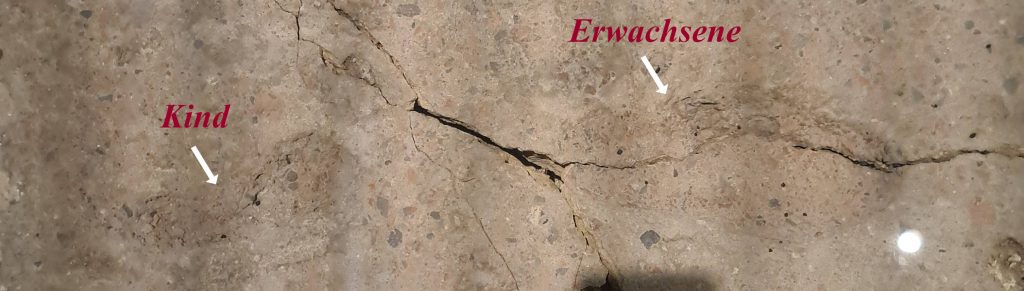

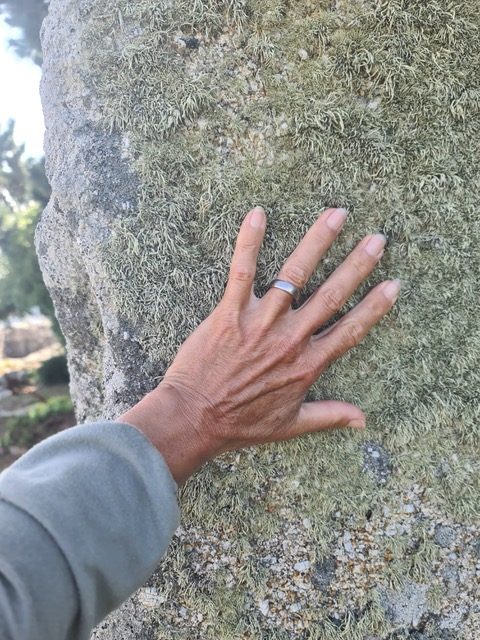

Man kommt aber nicht um ihn herum, er liegt an einem Hauptweg und sein Kopf ist absurd groß. Das ist nicht Karls Schuld, sein Familiengrab bestand nur aus einer schlichten Grabplatte. In den 50iger Jahren sammelte die kommunistische Partei Englands Geld, um ihn umzubetten, und gleich neben dem alten Grab mit dieser Monstrosität erneut zu bestatten.

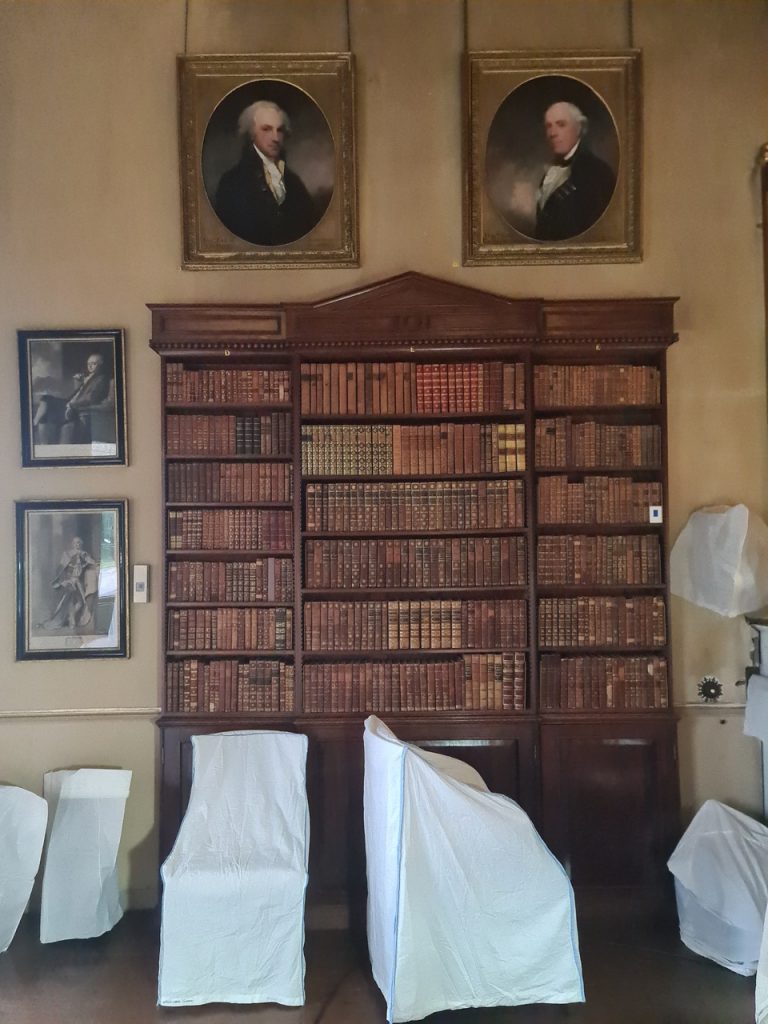

Highgate Friedhof selbst entstand im Zuge der Bevölkerungsexplosion Londons vom 18. Jahrhundert an. Die kirchlichen Friedhöfe waren so überlastet, dass Tote dort umstandslos übereinander und nur kurz unter der Oberfläche bestattet wurden, es war unwürdig, extrem ungesund für die Lebenden und dazu gefährlich – Leichendiebstahl war eine echte Gefahr, denn die aufstrebende ärztliche Kunst hatte nicht genügend legale Leichname, meist Sträflinge, zur Verfügung, um den Hunger nach Wissen über den menschlichen Körper zu befriedigen.

Normale Menschen wollten jedoch nicht zerlegt werden, die meisten glaubten an eine Auferstehung des Fleisches (auch wenn sie wussten, dass sich Körper zersetzen … Menschen sind nicht konsequent). Der Gedanke, an Auferstehung gehindert zu werden, bot neuen Friedhöfen eine Chance. Sie worben mit hohen Mauern und Tag- und Nachtwächtern, die Leichendiebstahl unterbinden sollten. Die sieben in dieser Zeit am Rande Londons entstandenen Friedhöfe waren sehr erfolgreich und verkauften Grabstätten wie warme Semmeln.

Berühmte Menschen heute sind nicht immer berühmte Menschen von gestern. Grab Nummer 1 z.B. beherbergt einen stadtbekannten Fuhrmann, eine Persönlichkeit, der Tausende Menschen aus allen gesellschaftlichen Ständen die letzte Ehre erwiesen.

Da der Friedhof ein Unternehmen war und nicht kirchlich (wenn auch ein Teil gesegnet wurde), machte er pleite. Denn es hatte die Grabstellen auf Ewigkeit verkauft. Als alle verkauft waren, gab es zu wenige Einnahmen. Highgate verwilderte nach dem Krieg und wurde Zeuge gruseliger Szenen. Es gab Graböffnungen bis zur Leichenschändung, Seancen wurden abgehalten (es gab Gerüchte über einen Vampir von Highgate) und die Drogenszene war vor Ort. Der Gemeinderat wollte das Land verkaufen und die Gräber irgendwie stapeln – in England ist es nicht einfach, die Erlaubnis zu bekommen, einen Friedhof zu zerstören. Erwartungsgemäß regte sich erst zu dieser letzten Stunde Widerstand der örtlichen Bevölkerung, in den 70ern wurde ein Verein gegründet und heute ist der Friedhof nicht nur ein lebendiges Denkmal von Grabkultur, sondern immer noch ein aktiver Begräbnisplatz. Da man sich selbst finanziert, kostet er Eintritt, das ist natürlich ungewöhnlich, aber jeden Penny wert.